その3.

MSと遺伝要因

大橋高志先生(鎌ケ谷総合病院脳神経内科)より

主要組織適合性複合体

前回のブログで書いたように、MSは青年期にEBウイルスに感染することで起こります。しかし、MSを発症するのは、そのうちのごく一部の人に限られています。それには、『遺伝要因』が深く関わっています。つまり、生まれつきMSになりやすい体質の人がいるということです。

MSになりやすい遺伝子、なりにくい遺伝子は数多く知られています。その中でも桁違いにMSの発症と強く関連しているのが、HLA DRB1*1501という遺伝子です (International Multiple Sclerosis Genetics Consortium. N Engl J Med 357(9):851-62, 2007)。

HLA (ヒト白血球型抗原) は、発見当初は白血球の血液型と考えられていましたが、その後、ヒトの主要組織適合性複合体 (MHC) であることがわかりました。MHC分子は、ほとんどの脊椎動物の細胞表面に存在する糖タンパク質で、自己と非自己を区別するために重要な役割を担っています。

ヒトのMHC分子の形を決めているのがHLAです。言い換えれば、「DRB1*1501型のMHC分子を持っている人がMSになりやすい」ということです。では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

MHC分子-ペプチド複合体

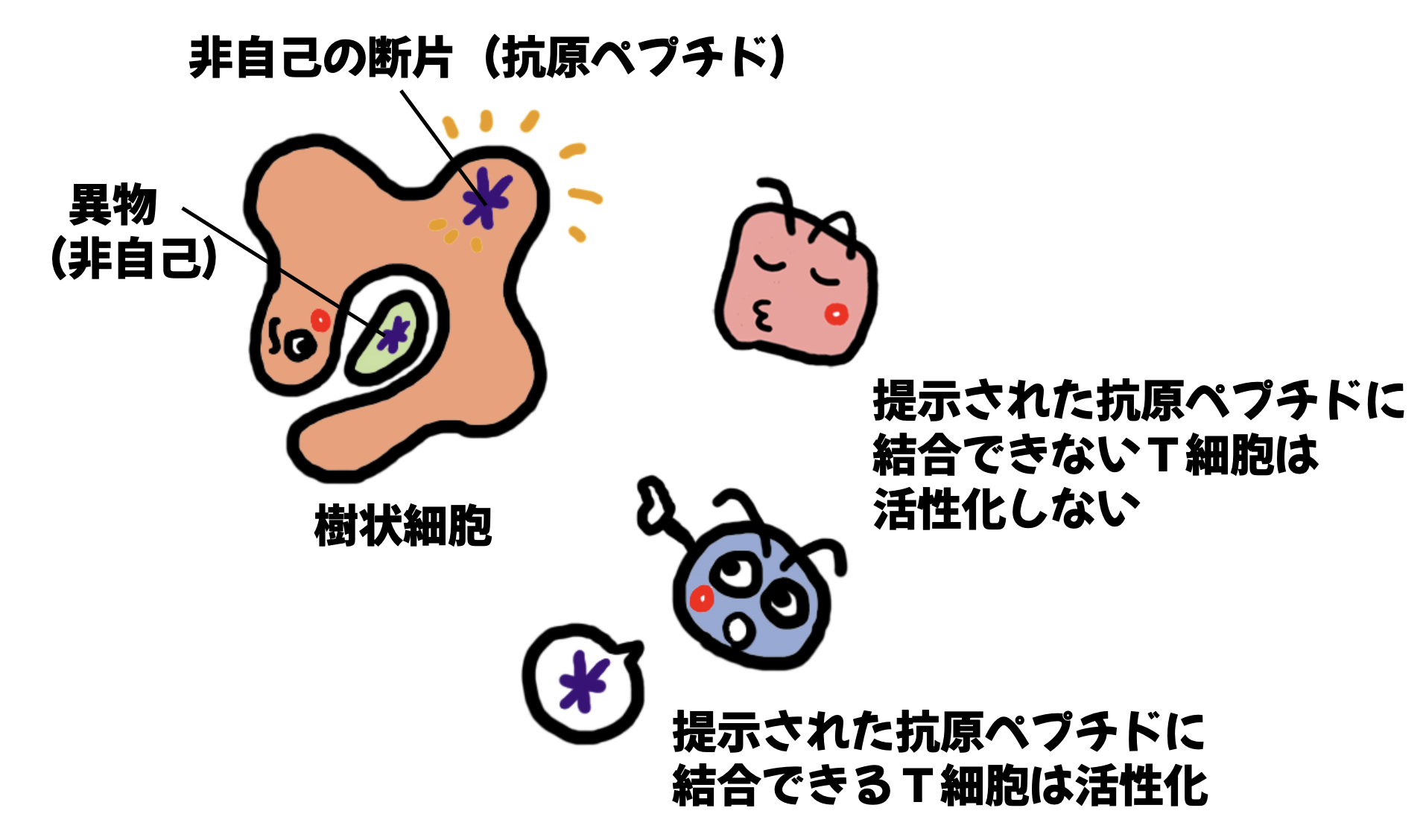

例えば、転んで膝を擦り剥いたとします。すると、そこから細菌やウイルスが侵入してきます。最初にこれらの病原体と闘うのが免疫細胞の一種である『樹状細胞』です。

樹状細胞は体内の至る所に分布しており、異物 (非自己) を発見すると、それを自分の中に取り込んで消化します。これを『貪食』と言います。

病原体を貪食した樹状細胞はリンパ管を通ってリンパ組織に応援を呼びに行きます。このとき、樹状細胞は貪食した非自己の断片を自身のMHC分子の溝にはめ込みます。この断片のことを『抗原ペプチド』と呼びます。MHC分子には、HLA-A〜C、DP〜Rがあり、それぞれ溝の形が異なるため、溝にはめ込まれる抗原ペプチドも違っています。

HLA-DRには15個前後のアミノ酸からできた抗原ペプチドが結合します。抗原ペプチドがはめ込まれた状態のMHC分子のことを『MHC分子-ペプチド複合体』などと呼びます。

抗原提示

リンパ組織に戻った樹状細胞は、細胞表面にMHC分子-ペプチド複合体を表出して、T細胞に提示します。これを『抗原提示』といい、このような機能を持った細胞を『抗原提示細胞』と呼びます。

T細胞の表面には、MHC分子-ペプチド複合体と結合する『T細胞受容体』があり、それぞれのT細胞受容体が結合できるMHC分子-ペプチド複合体の形が決まっています。

T細胞受容体は理論上1×1018通りあると言われており、樹状細胞は無数のT細胞に抗原提示をし続けることになります。その中で、このMHC分子-ペプチド複合体と結合できるT細胞受容体を持ったT細胞が、病原体が侵入したことを認識して、攻撃態勢に入ります。これをT細胞の『活性化』といいます。

活性化したT細胞は、病原体が侵入したところに救援に向かうとともに、体内をパトロールし、体内深くまで侵入した病原体を見つけ出して排除します。

自己反応性T細胞

樹状細胞がおおまかに自己と非自己を区別するだけなのに対して、T細胞受容体は自己と非自己を厳密に区別するためのたいへん重要な役割を担っています。もし、T細胞が自己を異物 (非自己) と認識してしまったら、自分自身の身体を攻撃してしまうことになります。

そのため、T細胞は胸腺で厳しく選別され、自己を認識する『自己反応性T細胞』は排除されます。しかし、全ての自己反応性T細胞が排除されるわけではなく、一部の細胞は休眠状態のまま生き残っていることがわかっています(Boehncke W-H. Front Immunol 10:1198. doi: 10.3389/fimmu.2019.01198)。

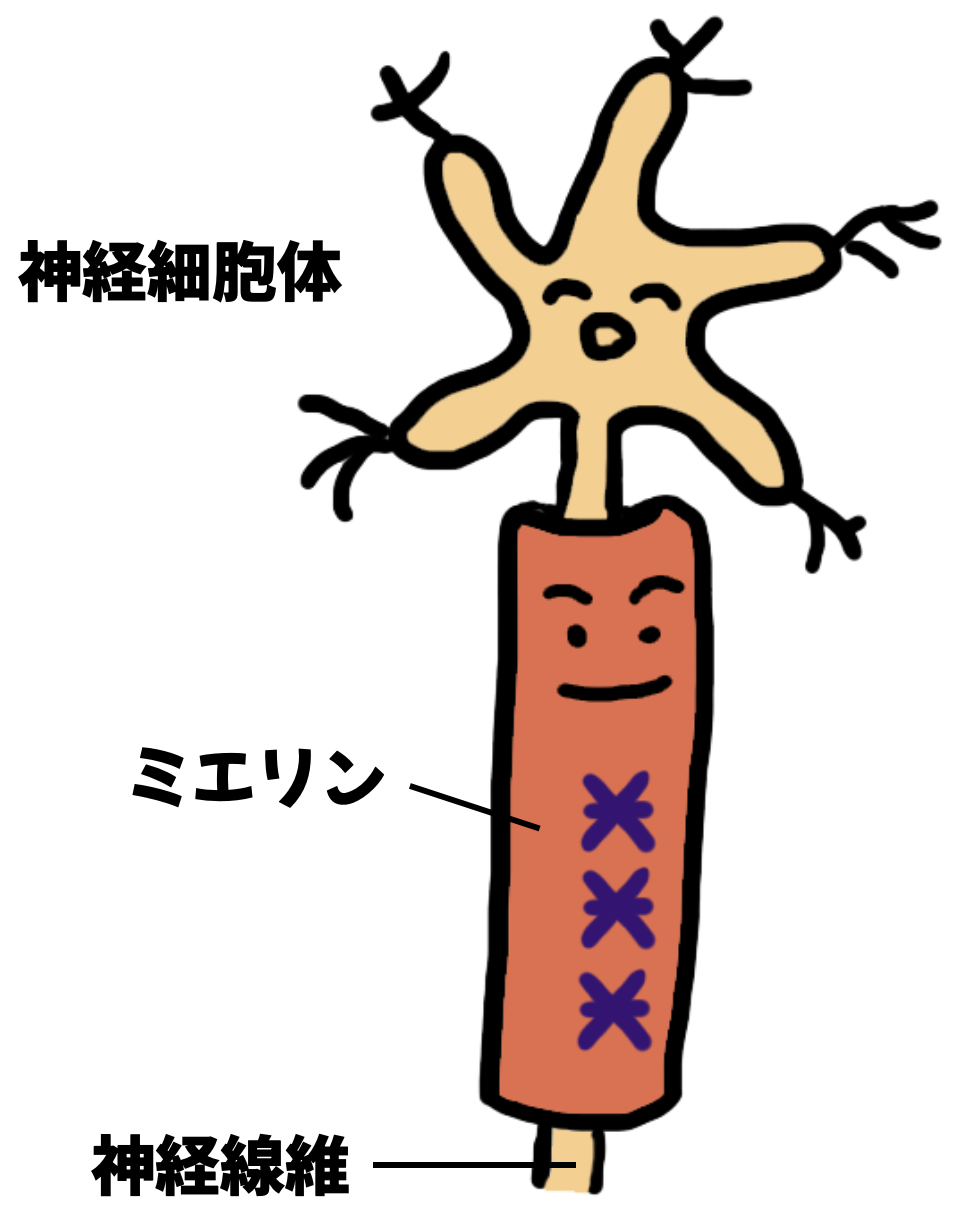

MSは神経線維を覆っている髄鞘 (ミエリン) を病原体だと勘違いした自己反応性T細胞によって引き起こされると考えられています。これには、EBウイルス感染B細胞上に発現されるストレス蛋白『αBクリスタリン』がミエリンにも発現しているためにT細胞が同時に認識してしまうという説や、EBウイルスに感染した自己反応性B細胞が自己反応性T細胞を操っているという説などがあります。

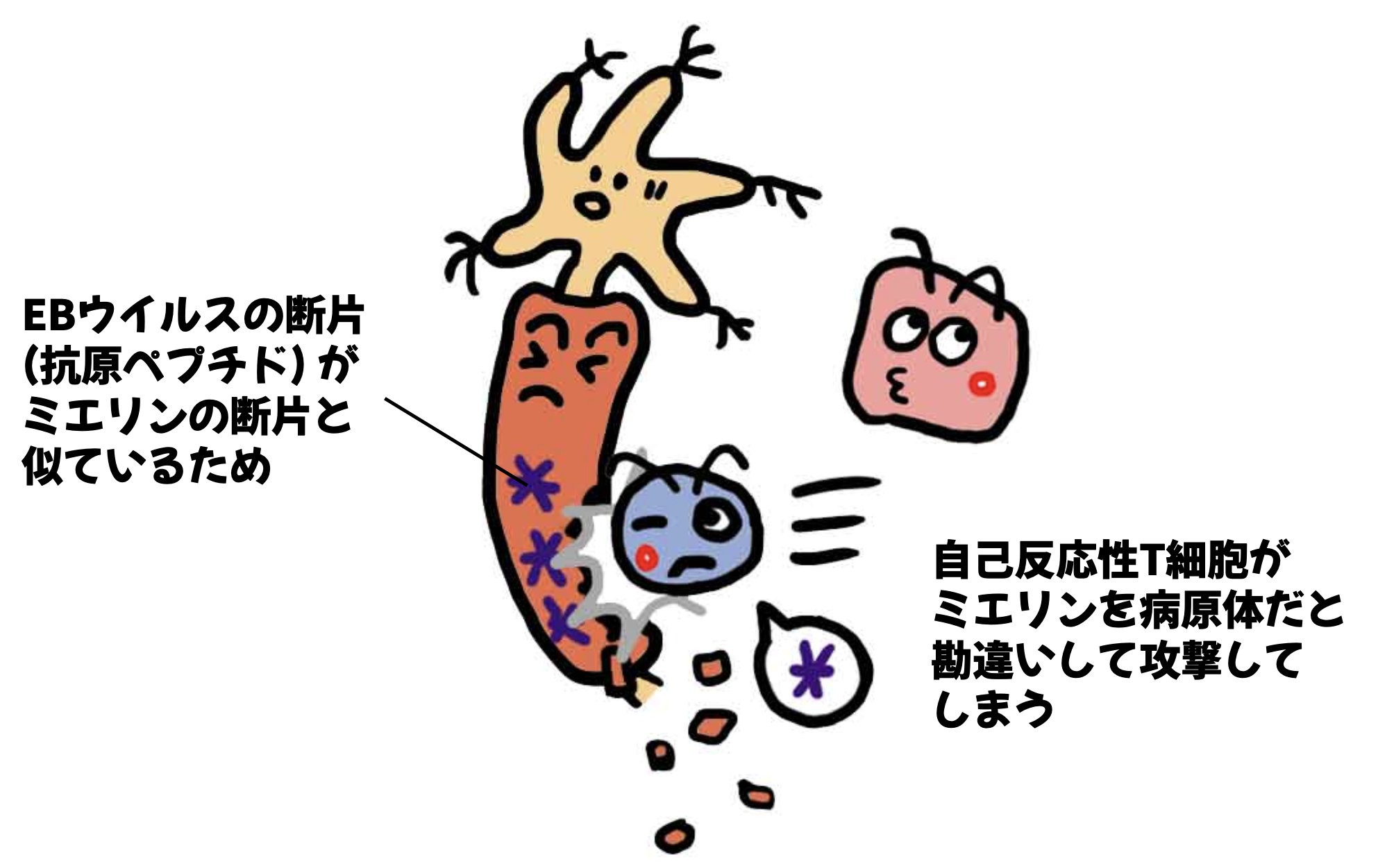

ここでは、最も古くから知られている『分子相同性仮説』を紹介します。

分子相同性仮説

ミエリンを構成する蛋白を認識するT細胞は健常人の末梢血中にあり、MS患者では、このようなT細胞が増えていることが確認されています (Ota K. Nature 346:183-187, 1990)。

そして、このミエリン蛋白を認識するMS患者のT細胞が、EBウイルスのペプチドが埋め込まれたDRB1*1501型のMHC分子を同時に認識してしまうこともわかっています (Wucherpfennig KW. Cell 80(5):695-705, 1995)。これは、DRB1*1501型のMHC分子に埋め込まれるペプチドのアミノ酸配列が、EBウイルスとミエリン蛋白でとても似ているために起こる現象です。

つまり、HLA DRB1*1501遺伝子を持った人のMHC分子にEBウイルスのペプチドがはめ込まれると、それを病原体だと認識したT細胞が、病原体を探して脳の中に入っていき、ミエリンを病原体だと勘違いして攻撃してしまうということです。

すなわち、「① HLA DRB1*1501の遺伝子を持った人がEBウイルスに感染すると、② 抗原提示細胞が、T細胞にEBウイルスの抗原ペプチドを提示し、③ 自己反応性T細胞が、それを認識して活性化され、④ 脳の中に入って行ってミエリンを攻撃してしまう」というのが、『分子相同性仮説』によるMS発症のメカニズムです。そして、この攻撃が繰り返し、起こることによって、MSは再発を繰り返すのです。

しかし、HLA DRB1*1501遺伝子は、ごくありふれた遺伝子であり、関東地方都市部の調査では、この遺伝子を持っている人は11.63%であったと報告されています (中島文明. MHC 8(1):1-32, 2001)。では、なぜMSはごく限られた人にしか発症しないのでしょうか。これには『環境因子』が関わっています。次回のブログではMSの発症における環境因子について説明しましょう。

なお、このブログの内容はあくまでも私見であり、MSキャビンの公式見解ではないことをご承知ください。

→SNS運用ポリシー

運営はみなさまからのご寄付に大きく支えられています。ぜひご支援をお願いいたします!→「ご支援のお願い」